1 開催日時及び場所

平成31年3月5日(火)13時00分~16時30分

水産技術センター大会議室(釜石市平田3-75-3)

2 主催

岩手県水産技術センター、岩手県内水面水産技術センター

3 プログラム

(1) さけふ化場における吸水前消毒の取り組み

内水面水産技術センター 上席専門研究員 小林 俊将

(2) 養殖経営体の収益性分析

水産技術センター 企画指導部 主査専門研究員 佐々木 律子

(3) 岩手県沿岸域に来遊するホタテラーバに関わる海洋環境

水産技術センター 漁業資源部 専門研究員 児玉 琢哉

(4) 平成30年度のサケの回帰状況

水産技術センター 漁業資源部 主査専門研究員 清水 勇一

(5) エゾイシカゲガイの呈味成分

水産技術センター 利用加工部 技師 滝澤 紳

(6) アサリ養殖普及に向けた人工種苗生産技術

水産技術センター 増養殖部 上席専門研究員 野呂 忠勝

(7) 平成30年の貝毒発生状況

水産技術センター 漁場保全部 上席専門研究員 加賀 克昌

平成30年度岩手県水産試験研究成果等報告会要旨

さけふ化場における吸水前消毒の取り組み

小林 俊将(内水面水産技術センター)

高橋 憲明(宮古水産振興センター)

【目的】

本県のサケ増殖事業は近年の回帰率の低下が課題となっており、その対策として健苗生産・適期放流を進めている。疾病防除対策は健苗生産上重要であるが、近年、さけふ化場で問題となっている疾病の一つに冷水病がある。冷水病は細菌性の感染症で、近年、原因菌が卵内感染することが明らかとなり、冷水病菌を保菌したサケ親魚から種苗に感染することが懸念されている。また、卵内への感染は媒精後の吸水時におこることが明らかとなっており、感染を防ぐ方法として吸水前に卵の表面を消毒する手法が考案されている(吸水前消毒)。

吸水前消毒はニジマス等の内水面養殖場では実用化が進んできているが、大量に処理を行うさけふ化場では実施事例はない。そこで、さけふ化場における冷水病対策として、事業規模での吸水前消毒の実証試験を行った。

-

図1 吸水前消毒作業

【方法】

(1) ふ化場における吸水前消毒の事業化検証

以下の手順により吸水前消毒を実施し、作業に必要な人員、時間、経費、発眼率について検証した。

・鑑別:蓄養中の雌雄親魚の熟度を鑑別し、その日の採卵用親魚数を確定させる

・採卵:受卵盆1つあたり8尾程度(卵2万粒を目安)を採卵する

・等張液洗卵:受卵盆にジョッキで等張液を注ぎ、洗卵する(2回)

・受精:媒精し、等張液により受精させる

・洗浄(等張液):余分な精子を除去するため、等張液により洗浄する(2回)

・吸水前消毒:卵を等張液イソジン液に収容し15分間消毒する(5分毎に撹拌する)

・洗浄(真水):消毒終了後、卵を真水(流水)で洗浄する

・吸水:卵を吸水槽に収容し、1時間程度吸水させる

・収容:卵重、卵サンプルを計量し、採卵数を確定させた後、ふ化槽に収容する

(2) 吸水前消毒の効果検証

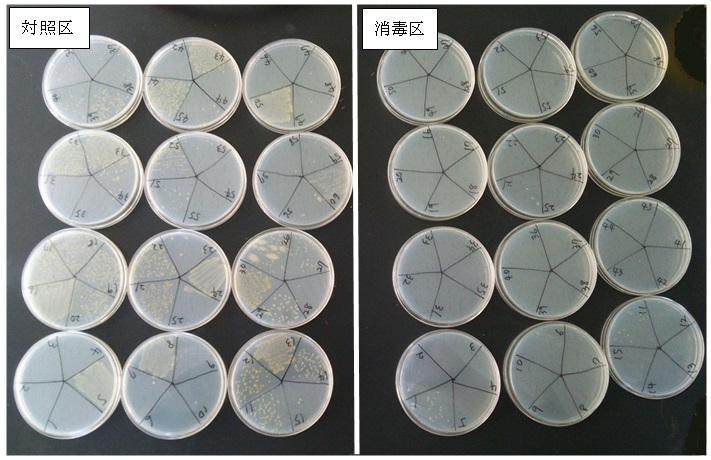

吸水前消毒して生産した卵を消毒区、吸水前消毒をしないで従来どおりの手法で生産した卵を対照区として準備し、発眼後に卵内感染の有無を調べた。検査は発眼卵(各60粒)をイソジン消毒後にマイクロチューブに1個ずつ入れ、滅菌した柄付き針で潰して得られた卵内からの抽出液をt-MCY培地で培養し、増殖した菌の種類をPCR法により同定した。

【成果の概要】

(1)ふ化場における吸水前消毒の事業化検証

吸水前消毒作業に要した人員、時間、費用、発眼率は以下のとおり。

・人員 採卵:2名、授精前洗卵:2名、授精:2名、吸水前消毒:1名 計7名

・作業時間 採卵から等張液消毒終了まで約30分(1日で100万粒程度処理可能)

・等張液の必要量 卵10万粒あたり卵洗浄に40L程度、イソジン消毒に50L

・1,000万粒処理するのに必要な経費 11万円程度(内イソジン費用7.5万円は増協から支給のため、漁協負担は3.5万円)

・平均発眼率 92.4%(84.6~97.5%)

・2月末現在で冷水病の発生なし。

(2)吸水前消毒の効果検証

検査はさけ採卵期間中に対照区で3回、消毒区で4回実施した。消毒区の発眼卵からは冷水病菌は1回も検出されなかった。一方で、 吸水前卵消毒をしない対照区の発眼卵においては、卵内感染が確認された(図1:対照区の陽性率23.3%・消毒区の陽性率10%)。

(点状に見えるのが冷水病菌)

【今後の問題点】

本研究により、さけふ化場における冷水病対策として吸水前消毒が有効であることが示唆されたが、本手法は労力が大きいため、作業の人員増が必要であることが明らかとなり、広く普及するにはより簡便な手法の開発が必要である。

養殖経営体の収益性分析

水産技術センター 企画指導部 主査専門研究員 佐々木 律子

【目的】

経営改善による養殖経営体の収益向上を図るためには、経営実態を調査・分析した上で改善点を把握する必要がある。そこで、平成26、27年度に実施した経営体調査資料を用いて収益性分析を行い、養殖経営体の経営状況とその特性について解析した。

【方法】

<材料>

分析には、養殖経営体(45経営体/5漁協)の平成25年分または平成26年分所得税確定申告決算書(損益計算書または仕訳帳)、水揚代金証明書、購買伝票、その他経理資料を用いた。

<方法>

各経営体の経営状況を把握するため、経営体ごとに利益及び利益率を算出し、売上高や従事者数の関係性を分析した。利益及び利益率は所得税確定申告資料より得られた収支金額から下式により求めた。なお、売上高は収入額から雑収入・家事消費を除いた金額とし、経費は支出額から専従者給与を除いた金額とした。

利益=売上高-経費 利益率(%)=利益/売上高×100

また、上記のうち、わかめ養殖を行っている経営体の経営状況を把握するため、各経営体の売上高と経費を種目ごとに区分し、上記式により利益及び利益率を求めた。なお、売上高は水揚代金証明書により求め、経費については所得税確定申告資料や購買伝票等により可能な限り種目ごとに区分し、対象種目が特定できないものや共通経費については生産種目の売上高で按分し算出した。

【成果の概要】

<各経営体の経営状況>

収入には売上高の他に復興関連補助金等の雑収入があり、平均で38%(0~67%)を占めていた。各経営体の収支は、雑収入を含む場合93%の経営体が黒字であったが、雑収入を除くと黒字の経営体は44%に減少した。

<売上高と利益の関係>

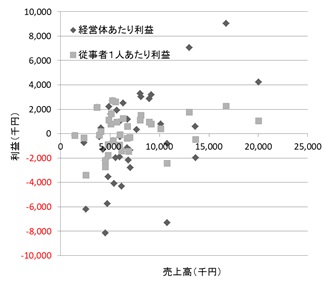

売上高は約200万円~2,000万円、利益は約▲800万円~△900万円であった。全体の傾向として売上高1,200万円を境に利益幅が異なっており、売上高1,200万円以下では利益が▲800万円~△400万円、売上高1,200万円以上では▲200万円~△900万円となり、売上高と利益には弱い正の相関がみられた。一方、売上高が高い経営体は従事者数が多い傾向にあり、従事者1人当たりの利益は約▲200万円~△200万円/人で、売上高との関係性はみられなかった(図1)。

<売上高と利益率の関係>

利益率は約▲250%~△50%であった。売上高との関係をみると、売上高1,200万円以下では利益率が約▲250%~△50%、売上高1,200万円以上では約0%~△50%となり、売上高が高いほど利益率のマイナス幅が小さい傾向がみられたものの、その上限はほぼ同程度であり約50%であった(図2)。

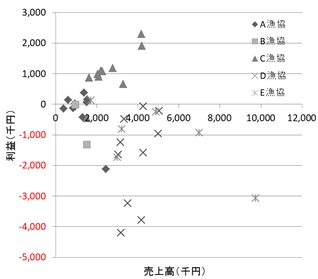

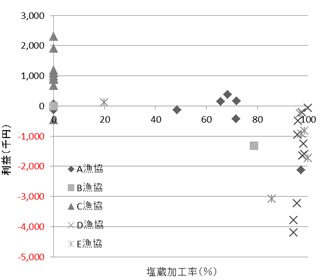

<わかめ養殖の収益性>

売上高は約30万円~1,000万円であり、その利益は▲400万円~△250万円、利益率は▲140%~△50%であり、売上高と利益、利益率の関係は所属漁協ごとに異なる傾向を示した(図3)。仕向け(塩蔵または生出荷)と利益の関係とみると、塩蔵加工の割合が高いほど利益が低い傾向がみられた(図4)。

【今後の対応】

•経営状況の評価には、各経営指標の評価基準が必要であることから、各経営体の事業収支等を継続的に調査し、平均的な指標値を求める必要がある。

•震災直後の経営には、震災復興関連の収支が影響していることから、震災復興関連事業が概ね終了する平成29年以降の経営実態を把握する必要がある。

-

図1 売上高と利益の関係

-

図2 売上高と利益率の関係

-

図3 売上高と利益の関係(わかめ)

-

図4 塩蔵加工率と利益の関係(わかめ)

岩手県沿岸域に来遊するホタテラーバに関わる海洋環境

児玉 琢哉(水産技術センター漁業資源部)

野呂 忠勝・渡邉 成美(水産技術センター増養殖部)

【目的】

岩手県のホタテガイ養殖では、例年5月頃から天然採苗により種苗を確保する。ホタテラーバの主な起源は陸奥湾及び噴火湾で、産卵時期は2月上旬~5月下旬頃、浮遊期間は30~40日と推定されている。岩手県沿岸域への来遊は産卵量に加え輸送過程での海洋環境によって大きく年々変化するため、種苗確保の安定化のためにも来遊に関わる海洋環境を把握することは重要である。

本研究では、ホタテラーバが陸奥湾及び噴火湾から岩手県沿岸域に来遊する輸送経路と、その年々変化の要因を明らかにすることを目的とし、ホタテラーバを模した仮想粒子群を追跡する粒子追跡実験を行った。また、年々変化の要因から、岩手県沿岸域への来遊量の予測方法を検討した。

【方法】

海洋環境の資料には、国立研究開発法人水産研究・教育機構が運用している「FRA-ROMS」の日平均表面水平流速・100m深水温を用いた。粒子追跡実験は、過去16年(2003~2018年)の、2月1日、3月1日、4月1日、5月1日の各日に尻屋埼北東沖に1,000粒子を放流して行った。粒子は海表面に固定させて輸送させ、最大60日間の流跡を計算した。計算は4次精度のルンゲクッタ法により行った。また、来遊量の資料には、唐丹湾で5月頃から約2ヵ月間垂下した採苗器への付着稚貝数の結果を用いた。

【成果の概要】

粒子追跡実験から、以下の2つの典型的な輸送経路があることが分かった。

(1)下北半島沖の津軽暖流の張り出しにより襟裳岬沖まで輸送された後、反転し親潮前線に取り込まれ来遊する襟裳岬迂回経路(12ヵ年が該当した主要な経路)

(2)襟裳岬沖には輸送されずに、接近してきた親潮前線に取り込まれ沿岸域を南下して来遊する沿岸直進経路

岩手県沿岸域への来遊量が多かったのは襟裳岬迂回経路であり、津軽暖流の張り出しにより、早期に親潮前線に取り込まれることが来遊に重要な条件と考えられる。一方、津軽暖流の張り出しが弱勢であると、親潮の接近による沿岸直進経路をとらない限りは、下北半島沖の暖水渦に捕捉されて来遊は低調になりやすい。

唐丹湾での付着稚貝数と4月平均の水平流速及び100m深水温との関係は、付着稚貝数は下北半島沖の水平流速(東西成分)と正の相関、親潮流域の水平流速(東西、南北成分)及び100m深水温とは負の相関があった。これは、下北半島沖の津軽暖流の張り出しと、親潮前線の接近とそれに伴う水温低下が実際の来遊においても重要であることを意味する。そこで、親潮最南下域の100m深水温と有意な負の相関があった領域の平均水温と付着稚貝数との関係から予測式を作成した(R²=0.80、p<0.01)。

【今後の対応】

水温を指標とした予測式によって、採苗開始前に海洋環境が不適と判断された場合は、採苗器の分散投入などによって採苗不振の事前回避が期待できる。一方では、産卵量や時期等も本県への来遊に影響してくると考えられるため、これまでのホタテラーバの発生に関する情報を加味した予測手法を検討していく必要がある。

一番上に戻る

平成30年度のサケの回帰状況

清水 勇一・長坂 剛志(水産技術センター漁業資源部)

【はじめに】

日本のサケの来遊数は、平成16年度以降減少し、近年は昭和50年代後半の水準にある。特に太平洋側の資源が著しく減少しており、太平洋側で放流したサケ稚魚が1年目に生活するオホーツク海へたどり着くまでの回遊経路における減耗が減少の一要因と考えられている。

岩手県から尾叉長40~50mmで放流されたサケ稚魚は、沿岸で1~2ヶ月間過ごして70~90mmまで成長する。近年、岩手県沿岸では春期海水温の高温化が観測されており、放流したサケ稚魚の生息適水温期間が短くなり、北上回遊の前に生残率が低下して回帰資源の減少につながっていることが報告されている。加えて、平成23年の東日本大震災や平成28年の台風第10号など自然災害によりふ化場が大きな被害を受け、放流数が減少したことも資源低迷の要因となっている。

【平成30年度の状況】

平成31年1月10日現在の岩手県への回帰尾数は、349万尾で前年比146%となった。また、漁獲量は10,213トン(前年比142%)と前年を上回ったものの、平均体重は2.93kg/尾と前年3.03kg/尾を下回った。一方、地区別の漁獲割合は、震災前5ヶ年平均と比較して久慈地区で20%上昇、釜石地区と大船渡地区ではそれぞれ10%低下しており、平成27年以降は久慈地区の上昇と釜石地区と大船渡地区の低下傾向で推移している。

当センターでは、1月上旬までに394万尾(予測範囲206~521万尾)の回帰尾数を予測しており、実績はその89%となった。時期別に比較すると11月下旬までは予測を下回ったが、12月以降は予測を上回り、また盛期は予測よりも1旬遅い12月上旬となった。一方、河川への回帰尾数は予測(43万尾)どおりとなった。時期別に12月上旬までは予測を上回ったが、12月中旬以降は予測を下回り、盛期は予測よりも1旬早い12月上旬となった。

津軽石川、織笠川、片岸川におけるそ上親魚調査の結果では、年齢組成は4歳魚の割合が高かった。3河川の年齢組成を全体の回帰尾数に引き延ばして年齢別回帰尾数を計算し予測値と比較すると、4歳魚は概ね予測どおり、3歳と5歳はやや予測を下回った。一方、4歳魚の尾叉長及び肥満度は前年及び平年(過去20年平均)と比べて小さかった。また、4歳魚の孕卵数及び生殖腺指数はそれぞれ2,500~3,500粒/尾、20~22%と平年並みだった。

以上のように、平成30年度は4歳魚に支えられて概ね予測どおりの回帰尾数となったが、魚体は平年よりも小さかった。一方、県北部の漁獲割合が高く、また回帰の盛期は全体で1旬後に、河川で1旬前に予測からずれており、北上暖水の影響を受けて県南部を中心に水温が高めに推移したことが回帰経路と時期に影響を及ぼした可能性がある。

【平成31年度の回帰尾数の見込みと課題】

3河川の年齢組成から計算した年齢別回帰尾数を基に平成31年度の回帰尾数を予測すると、平成30年度よりも5歳魚の割合が高く、1割減の316万尾程度になると見込まれた。また、河川そ上率は近年10%程度であり、平成31年度は平成30年度を大幅に下回ると見込まれることから、積極的な海産親魚の利用が必要になるものと考えられる。

エゾイシカゲガイの呈味成分

滝澤 紳・田老 孝則(水産技術センター利用加工部)

宮田 小百合・山野目 健(大船渡水産振興センター)

佐藤 弘康(沿岸広域振興局水産部)

【目的】

エゾイシカゲガイは、ハマグリ目ザルガイ科に属す二枚貝であり、広田湾と大船渡湾で養殖されている。広田湾漁協では7月から10月にかけて当貝を出荷しているが、出荷時期の拡大を検討している。当所では、出荷時期は旬の時期であることが望ましいと考え、一般成分(特にグリコーゲン量)の季節変動から旬の時期を検討した。また、当貝は「濃厚な甘味と旨味がある」との評判があり、その科学的根拠を明らかにすることとした。

【方法】

試料には平成30年4月から平成31年2月に広田湾漁協から入手した養殖開始3年目のものを用いた。殻長、殻高、殻幅、殻付き重量、軟体部重量、生殖腺重量について測定を行い、生殖腺指数(生殖腺重量/軟体部重量×100)を算出した。可食部である足部については、内臓や生殖巣等を除き、一般成分(水分、タンパク質、脂質、グリコーゲン、灰分)と遊離アミノ酸量を分析した。

【成果の概要】

6月から9月には、軟体部重量が約30~35gと最も高くなっており、生殖腺指数は約6~7%と低かった。12月以降、軟体部重量は減少し、11月から生殖腺指数は増加した。

6月から11月にはグリコーゲン量が6%以上と多かった。貝類の旬は一般的にグリコーゲン量が多い時期とされており、この時期が旬と考えられた。

また、旬の時期と考えられる6、8、11月の遊離アミノ酸組成を比較した。各遊離アミノ酸を甘味、苦味、旨味に分類し、総量に占める割合をみると、甘味アミノ酸の割合はいずれの月も80%以上を示し、特にグリシンとプロリンの割合が高かった。北海道噴火湾産ホタテガイの遊離アミノ酸組成のデータと比較すると、エゾイシカゲガイは甘味アミノ酸の割合が高く、中でもプロリンの割合が高かった。これが当貝が「濃厚な甘味がある」と言われる要因と考えられた。また、遊離アミノ酸総量が少ないと、「味が淡白、あるいは薄い」と感じられる可能性があるが、6月から11月は約1,700~2,000mg/100gとほぼ一定であったことから、この期間に味が大きく変わることはなかったと考えられた。

【今後の問題点】

時期別の官能評価を実施し、呈味成分の関連を把握することが必要である。

アサリ養殖普及に向けた人工種苗生産技術

野呂 忠勝(水産技術センター増養殖部)

【目的】

アサリは全国的に食用とされる最もなじみのある二枚貝である。国内生産のほとんどは天然資源の漁獲によるもので、1980年代前半までは16万トン程度で推移していたが、その後の天然資源の減少に伴い現在では2~3万トン程度で推移している。一方、国内消費量は約6万トンで、不足分は輸入でまかなわれている。このような中、各地で様々な方法で養殖が検討されており、中でも垂下養殖は良好な成長と高い生残に加えて、身入りが非常に良く、その生産貝は高値で取引され、アサリ生産の維持・回復や生産現場の活性化に向けて導入への期待が高まりつつある。

そこで、本県での新規対象としてアサリ養殖の検討を進めるため、人工種苗生産技術の導入試験を行った。

【方法】

国立研究開発法人水産研究・教育機構東北区水産研究所宮古庁舎で作成した「アサリ種苗生産簡易マニュアル(岩手版)」を参考とし、採卵、卵収容・幼生回収、幼生飼育および採苗・着底稚貝飼育を行った。

1 採卵

2018年7月18日に、平均殻長25mmの成貝2.9kgを用い、1時間の干出と温度変化(水温15→25℃)により放卵・放精を誘発し、受精卵を得た。

2 卵収容・幼生回収

上記で得た受精卵を2等分し、500L容円型水槽2基へそれぞれ収容した。収容翌日、浮上したD型幼生をサイフォンで回収した。

3 幼生飼育

幼生回収で得られたD型幼生を500L容円型水槽3基へ約2,500千個/基収容し、止水状態で13日間飼育した。ハプト藻パブロバ・ルテリを飼育水1ml当り1万~1.5万細胞、1日1回給餌した。次の試験区を各水槽に割り当てた。

①開放・換水区:開放的な種苗棟ワムシ培養室で飼育(清浄性:低)。4日に1回の全換水。

②開放・無換水区:開放的な種苗棟ワムシ培養室で飼育(清浄性:低)。無換水。

③閉鎖・無換水区:閉鎖的な種苗棟恒温室で飼育(清浄性:高)。無換水。

4 採苗・着底稚貝飼育

幼生飼育で得られたフルグロウン期幼生を500L容円型水槽8基へ約240千個/基収容し、止水状態で1カ月間飼育した。飼育水は40%海水とし、貝化石50gを各水槽へ添加した。珪藻キートセロス・ネオグラシールを飼育水1ml当り1.5万~2万細胞、1日1回給餌した。

【成果の概要】

各飼育工程で次の結果を得た。

1 採卵

誘発開始から約1時間後に放卵・放精が活発となった。受精卵62,850千粒を回収した。

2 卵収容・幼生回収

500L容円型水槽2基からD型幼生10,275千個を回収した。収容した受精卵に対する回収率は16.3%であった。

3 幼生飼育

各試験区の幼生の生残率は23~27%で、飼育終了時の幼生の平均殻長は185~197μmであり、水槽の設置場所や換水の有無による差は認められなかった。

4 採苗・着底稚貝飼育

各水槽から平均殻長482~673μmの着底稚貝を回収した。採苗幼生に対する回収割合は72~75%であった。

以上の結果を基に試算すると、幼生飼育に500L容円型水槽1基、採苗・着底稚貝飼育に同水槽2基を用いて親貝1kgから着底稚貝469千個が得られ、生産単価は0.136円/個となった。さらに、この着底稚貝469千個を用いて養殖した場合の生産を他道県での先行事例を基に試算すると、半年の中間育成と約1年間の本養成により、殻長約35mm、平均重量約9g/個のアサリ375千個が得られ、生産重量は3,375kg、生産金額は5,063千円となる。

このように、アサリの人工種苗生産は簡単な上に労力も比較的少なく、特別な施設も必要ないことから、漁協職員や漁業者が荷捌き施設などで実施可能であることが示唆され、人工種苗を用いたアサリ養殖は本県沿岸での新規対象として有望と考えられる。

【今後の問題点】

アサリの人工種苗生産は養殖普及に向けて現場展開が可能と予想された。しかし、その根拠となる人工種苗生産試験の実施は1回のみであり、結果の再現性を確認する必要があることから、次年度に追試を行う予定である。

さらには、今年度に生産した種苗については、中間育成と養殖の試験を実施中であり、これらの所要知見を得ることで、岩手県の海域特性を踏まえた効率的な養殖技術を確立する予定である。

平成30年の貝毒発生状況

加賀 克昌・内記 公明・渡邊 志穂・瀬川 叡・久慈 康支(水産技術センター漁場保全部)

岩手県ほたてがい生産・流通対策協議会

ほたてがい生産漁業協同組合

岩手県漁業協同組合連合会

【目的】

麻痺性貝毒(PSP)は、貝類などの喫食により痺れなどの症状を呈し、最悪、死に至る食中毒である。このため、養殖ホタテガイなどに国の規制値(4MU/g)を超えたPSPが発生すると生産出荷が長期的に規制されるため漁業現場への影響は大きい。PSPは海中の貝毒原因プランクトンが二枚貝などに取り込まれて蓄積して発生すると考えられており、本県では関係者の協力の下、貝毒原因プランクトンの発生と毒値の監視が通年行われている。

これまで本県では、大船渡湾西部海域(湾口防波堤内)でPSPにより出荷自主規制となることが多かったが、平成29年は釜石湾で、平成30年はさらに大槌湾以南の7海域でPSPによる貝類等の出荷規制措置が講じられた。

本研究では、平成30年の貝毒原因プランクトンの発生状況とホタテガイのPSP毒値を比較検討し、今後の養殖業振興に向けた基礎資料とする。

【方法】

平成30年2月から平成31年1月まで、関係漁協がホタテガイ生産海域区分に基づく12海域で養殖場からホタテガイを採取し、民間検査機関において公定法により貝毒検査を行った。

当所は、漁協がホタテガイの採取と同時に水深10m層から採取した海水0.5Lを20μmのプランクトンネットで濃縮して海水中の貝毒プランクトンを計数し、その調査結果と貝毒検査結果を比較した。

なお、ホタテガイの出荷期間中、関係漁協では貝毒調査を毎週継続して実施しており、調査結果を県漁連のウェブページで公表している。

【結果の概要】

平成30年は、大槌湾以南の7海域で、ホタテガイ、マガキ、イワガキ、マボヤ、ムラサキイガイの他、初めてエゾイシカゲガイが毒化し、計6種で18回の出荷規制措置が講じられた。これまでの知見と同様にホタテガイは他の貝類よりも規制期間が長く、毒値が低減しにくい傾向が見られた。

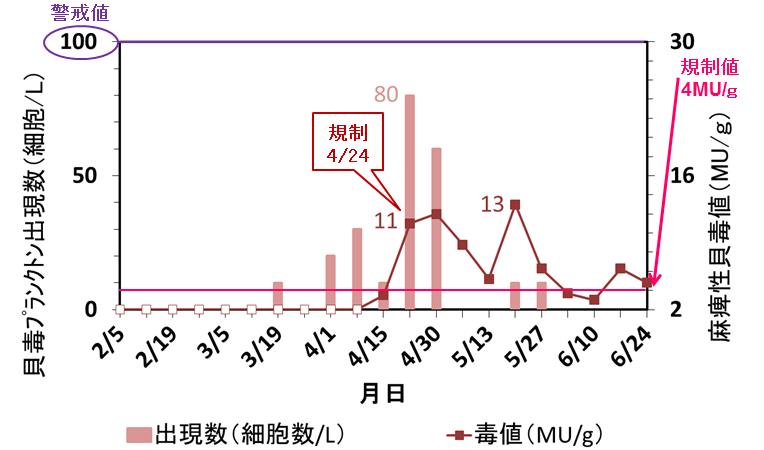

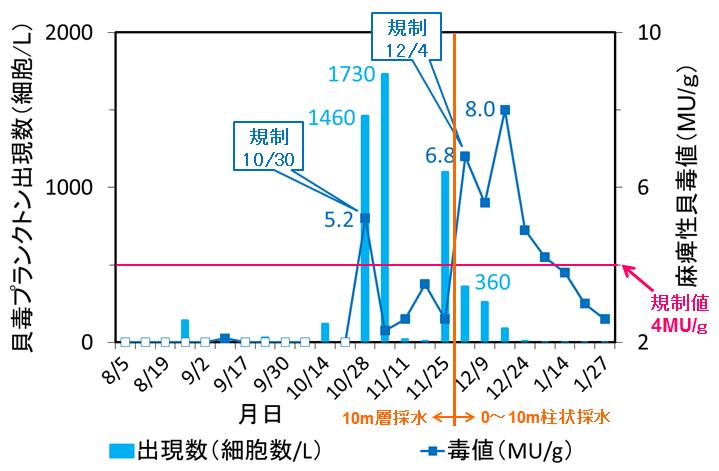

貝毒プランクトン(アレキサンドリウム タマレンセ)によりホタテガイが毒化した海域の例として、PSPにより初めて出荷規制措置が講じられた中南部海域におけるプランクトン出現数と貝毒値の変化を示した(図1)。 これまでホタテガイの毒値が出荷規制値を超える目安としているプランクトン出現数の警戒値(例えば、8℃以下では100細胞/Lが3週間継続)よりも少ないプランクトン出現数で貝毒の規制値を超えており、他の多くの海域においても同様の傾向が見られた。

この原因の一つとして、10m層以外の水深に貝毒プランクトンが集中して分布していた可能性が考えられたため、秋季から一部の海域において10mの層別採水から10~10mの柱状採水を先行導入した。その結果、大槌湾海域では採水方法の変更と同時に貝毒プランクトン(アレキサンドリウム カテネラ)によるホタテガイの毒化が確認された(図2)。

-

図1 貝毒プランクトン(アレキサンドリウム タマレンセ)の出現数とホタテガイの毒値(中南部海域)

-

図2 貝毒プランクトン(アレキサンドリウム カテネラ)の出現数とホタテガイの毒値(大槌湾海域)

【今後の問題点】

養殖場の環境が大きく変化した場合や採水方法を変更した場合は、これまでの警戒値が適用できない可能性がある。このため、今後も生産関係者と協力しながら貝毒監視を継続し、警戒値の見直しに向けたデータを収集する。