令和7年度第1回岩手県水産試験研究成果等報告会の要旨の公開について

岩手県水産技術センター及び岩手県内水面水産技術センターでは、水産試験研究成果の普及と試験研究の一層の充実を図るため、令和7年5月15日(木曜日)に岩手県水産試験研究成果等報告会を開催しました。当日発表した7課題の要旨を公開しましたので、業務の参考に参考にしてください。

岩手県における漁協自営定置の効率性評価と改善案の提示(水産技術センター企画指導部)

岩手県で定置網漁業を自営する全21漁協を対象として、その効率性をDEAで分析した。分析の結果、各漁協の効率性には大きな格差があり、改善にあたっては投入する経営資源の適正化が重要であることが示唆された。

マダコ漁況予測の検討について(水産技術センター漁業資源部)

海洋環境の変化により近年漁獲量が増加しているマダコについて試験的な漁況予測を行った。予測の結果、誤差は大きいものの漁獲量の増減は概ね一致しており、今後精度を向上することで実用化につながると考えられた。

近年の沿岸域におけるサケ幼稚魚の分布状況について(水産技術センター漁業資源部)

岩手県沿岸域及び北海道太平洋沿岸域において、岩手丸により表層トロール網を用いてサケ幼稚魚採捕調査を実施した。岩手県海域では近年採捕が無いが、北海道海域では令和5年に146尾を採捕し、うち1尾が岩手県由来の稚魚であった。

成熟誘導技術を用いたコンブ半フリー種苗生産及び養殖試験(水産技術センター漁業資源部)

コンブ種苗生産技術の改良に向け、成熟誘導を用いた半フリー種苗生産、養殖試験を実施した。その結果、半フリー種苗が生産でき、養殖試験では従来よりも早期に収穫できることや身入りが良くなることが示唆された。

潜水調査による磯根資源の長期動向について(水産技術センター増養殖部)

潜水モニタリング調査により得られたデータをもとに、磯根資源の長期動向を分析した。アワビ、ウニ類が長期的に減少傾向を示しているほか、大型海藻類では寒帯性種のコンブがほとんど繁茂しない年が増加している。

麻痺性貝毒原因プランクトンの出現状況の変化(水産技術センター漁場保全部)

本県で春季麻痺性貝毒発生海域が広域化した平成30年以降の貝毒原因プランクトンの出現状況を解析した。水温の推移と貝毒原因プランクトンの出現状況はよく対応しており、また、原因プランクトンの初期出現時期の早期化から、3つの段階を経てシストの分布域が北の方向に拡大していったことが推察された。

ICT機器を活用した飼育環境のモニタリングについて(内水面水産技術センター)

マス類の種苗生産において、水質をモニタリングし、細かい水質管理をすることで生産効率向上が可能か検討した。DOのモニタリングと一時的な酸素供給の組み合わせにより、種苗生産効率の向上につながる可能性が示唆された。

令和7年度第1回岩手県水産試験研究成果等報告会要旨

岩手県における漁協自営定置の効率性評価と改善案の提示

及川 光(水産技術センター企画指導部)

【目的】

近年、岩手県ではサケの不漁等を原因として漁協が自営する定置網漁業(以下、漁協自営定置と略記)の水揚金額が減少しており、それに伴って漁協本体も経営の危機に直面している。漁協の経営改善を図るためには、主力事業である漁協自営定置の効率的な経営を実現する必要があるが、既往研究では漁協自営定置の効率性が明らかになっておらず、経営改善に向けた議論を進めることができない状況となっている。

以上の背景により、本研究では岩手県内で定置網漁業を自営する全21漁協を対象として効率性を明らかにするとともに、効率性の改善案を提示することを目的に設定した。

【方法】

本研究では効率性を推計するための手法としてDEA(Data Envelopment Analysis、包絡分析法)を実施した(Charnes et al.(1978))。DEAとは予め設定した投入と産出の比率尺度によって対象集団の効率性を10(効率が悪い)から1(効率が良い)の範囲内で表す手法であり、水産業分野でも活用が進んでいる。分析にあたってはDEAの発展形であるSBMモデルを選定した(Tone(2001))。

データは岩手県が取得した2020~2022年度の『定置漁業権行使状況調査書』およびヒアリング調査結果から取得し、定置網容積、乗組員数および事業直接費(減価償却費と労務費を除く)といった3つの投入要素によって水揚金額が産出される生産構造を仮定した。

【結果の概要】

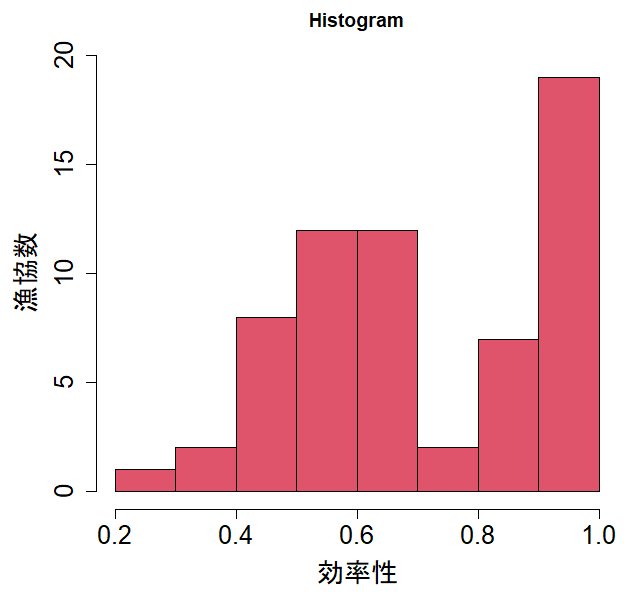

2020~2022年度の過去3年間×21漁協の効率性を推計した結果、最も効率的な1.00と0.60付近に二極化する構造となっていることが分かった(図1)。効率性の最小値は0.28であり、漁協間で大きな格差が生じているものと推察された。

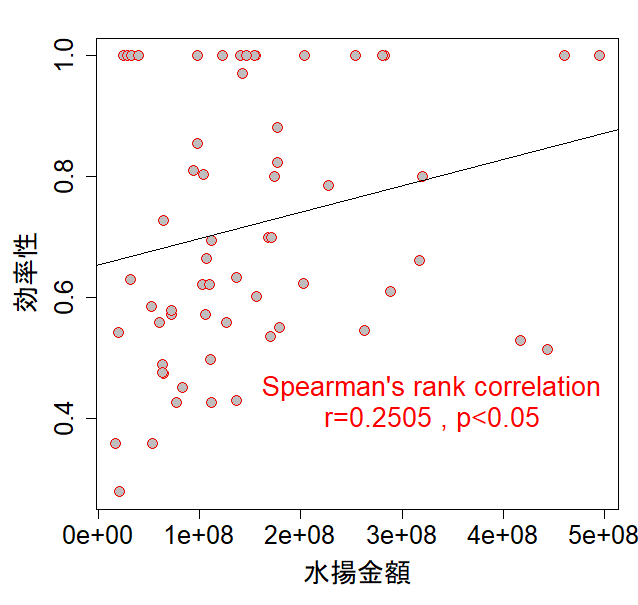

効率性と水揚金額の関係性について、Spearmanの順位相関係数は0.25(p<0.05)と弱い相関関係を示していた(図2)。このことは、水揚金額が高くても効率性は悪い漁協が存在することや、反対に水揚金額が少なくても効率性の良い漁協が存在することを示唆している。さらに、水揚金額が同程度の集団内においても効率性の高低に差が生じる傾向が確認されたことから、漁協自営定置の効率性は経営資源の投下度合いによって規定されることが推察された。

そして効率性の推計と併せて、予め設定した3つの投入要素のうち効率的な漁協と比較して過剰に配分された分と、水揚金額が他の漁協よりも相対的に不足している分をスラック値として提示した(表1)。スラック値の改善(例:過剰に配分された投入要素の削減)は効率性の改善に直結するため、漁協自営定置の経営改善を議論する際に有効な指標となり得ることが考えられた。

【今後の課題点】

DEAに対してはかねてより統計的な限界点が指摘されているため、本研究においても既往研究を参考にしながらこれを克服し得る手法を適用させる必要がある(Walden(2006))。さらに、既往研究では効率性に影響を及ぼす要因の推計が試行されているため、本研究においても令和7年度以降の課題とする必要がある。

【参考文献】

[1] Charnes A, Cooper W.W., Rhodes E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units, European journal of operational research, (2)6, pp.429-444.

[2] Tone K. (2001) A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis, European journal of operational research, (130)3, pp.498-509.

[3] Walden J. (2006) Estimating vessel efficiency using a bootstrapped data envelopment analysis model, Marine Resource Economics, 21(2), pp.181–192.

| 効率性 | 投入要素 | 産出財 | |||

| 定置網容積(m2) | 乗組員数(名) | 直接費(円) | 水揚金額(円) | ||

| B漁協 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| D漁協 | 0.97 | 0 | 1 | 2,136,006 | 0 |

| M漁協 | 0.36 | 51,390.00 | 13 | 23,632,903 | -8,182,759 |

注1:B漁協は経営が効率的であるためスラック値が計測されなかった。

注2:D漁協は効率性が1.00に近いため、一部の投入要素でスラック値が計測された。

注3:M漁協は効率性が低いため、投入要素と産出財の両方でスラック値が計測された。

マダコ漁況予測の検討について

〇村上 泰宗(水産技術センター漁業資源部)・森 友彦(漁業取締事務所)

・奥西 武・長谷川 大介(水産研究・教育機構)

【目的】

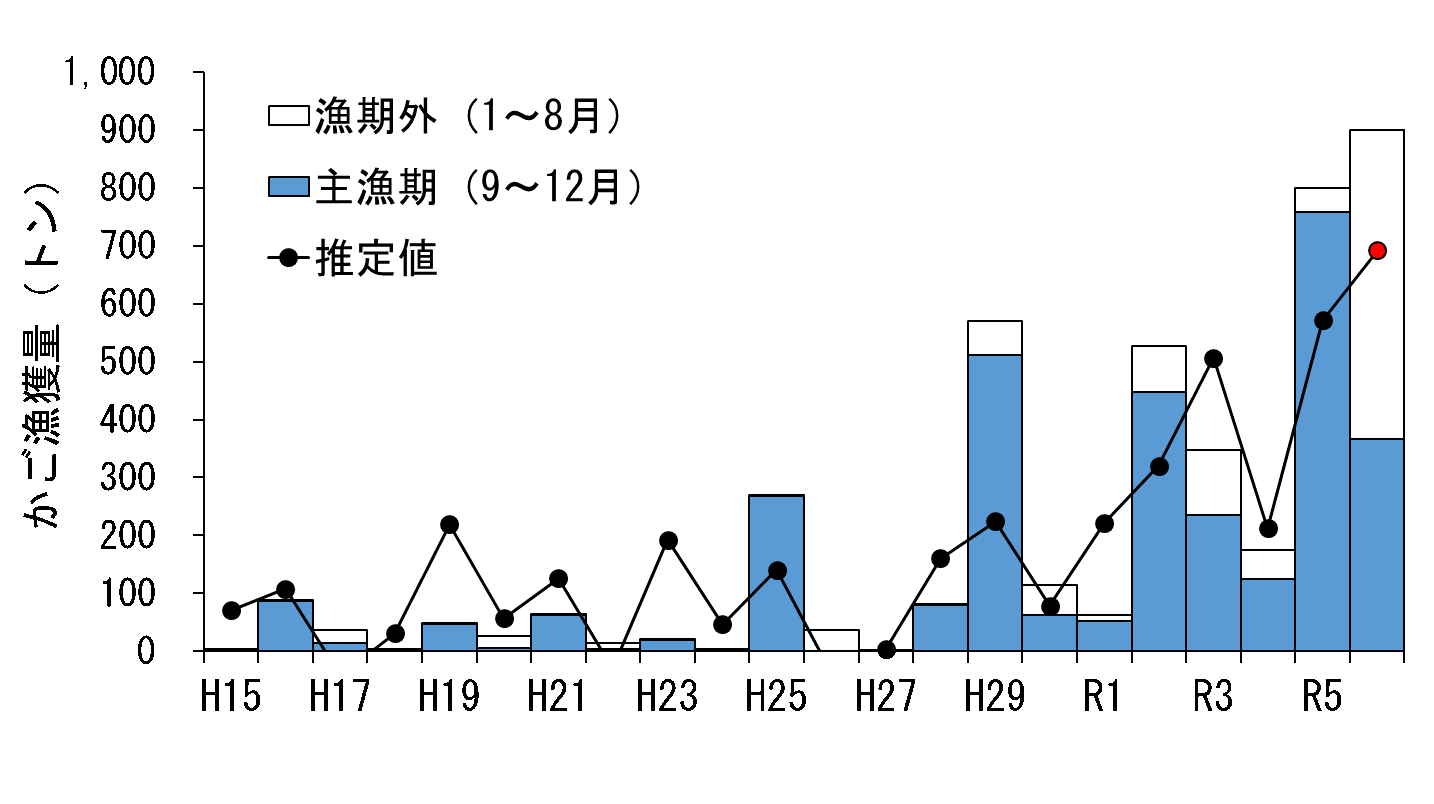

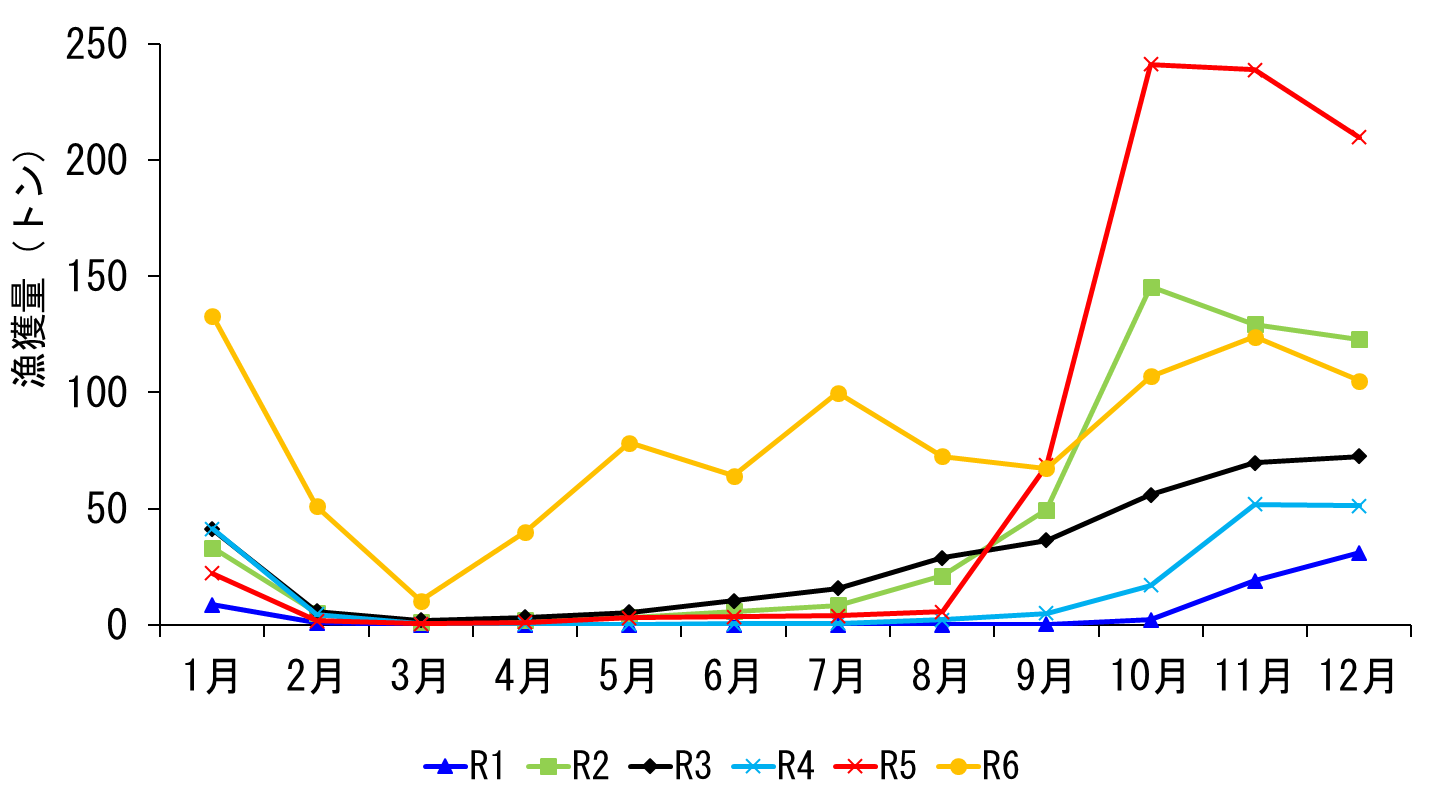

本県の沿岸域におけるかご漁業では、漁獲物全体の9割以上をたこ類が占めており、令和元年頃までは、500~1,200 t程度、全体の6~8割をミズダコが占めていた。一方、たこ類の中でミズダコに次いで漁獲が多いマダコは、平成10年から平成28年までは年間漁獲量が100 tに達しないことがほとんどであった。しかし、水温上昇等による近年の海洋環境の変化に伴い、平成27年以降、マダコの漁獲量が急増し、令和5年には763 tと平成10年以降最多となり、マダコとミズダコの漁獲割合が逆転した。このような状況により、今後のマダコの漁況に対する期待が高まっており、令和6年に試験的に漁況予測を行った。本報告では、予測結果と実測値を比較し、予測の実用性を検討した。

【方法】

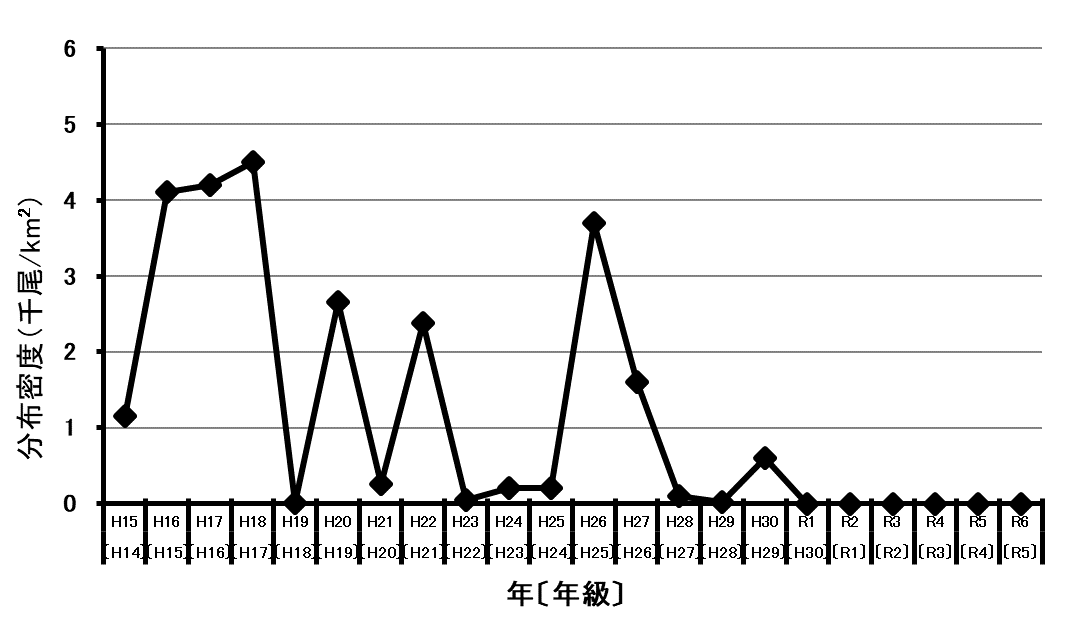

漁況予測は、マダコの漁獲量を目的変数とし、海流や水温データを説明変数として一般化線形モデルのステップワイズ増減法により最適なモデルを選択した。マダコの年間漁獲量は、水産情報配信システム「いわて大漁ナビ」により、平成15年から令和5年について集計した。マダコの漁獲量を左右する環境要因は、マダコの移動分散と致死水温が7℃(水産資源保護協会 1981)であることを考慮していくつか選択して解析を行った。その結果、水産研究・教育機構が整理した「黒潮続流の北限緯度(黒潮続流北限)」データと山田湾における1~6月の沿岸定地水温データが最適モデルの変数として選択された。予測期間は近年の本県における主漁期にあたる9~12月とした。

【成果の概要】

今回の方法により最適なモデルを用いて試算した令和6年漁期の予測漁獲量は692tとなったが、実際の漁獲量は367tと、予測を大きく下回る結果となった。理由としては、これまでの主漁期であった9~12月ではなく、1~8月にまとまって漁獲されたことが一要因であると考える。今回の予測値と実測値には誤差が大きかったものの、漁獲量の増減傾向は概ね一致しており、精度を向上させれば十分に実用化につながると考える。

【今後の問題点】

今回は9~12月の漁獲量の予測を行ったが、令和6年は黒潮続流の北偏や、それに伴う海水温の上昇により漁期が変化し、予測値以下の漁獲量となった。漁期前半(1~8月)のまとまった漁獲については、前例の見られない事象であることから、今後、本県で漁獲される2つの産卵群ごとに予測モデルを作成することや、沿岸地区を複数に分けて予測を行うことなどにより、漁期の変化を加味した予測モデルの改良を検討して精度向上を図りたい。

近年の沿岸域におけるサケ幼稚魚の分布状況について

〇岡部 聖・太田 倫太郎・清水 勇一(水産技術センター漁業資源部)

【目的】

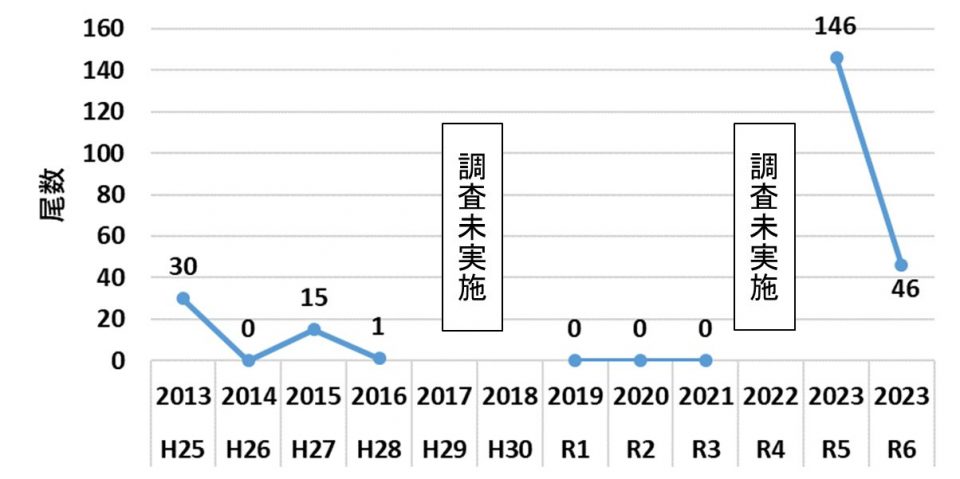

近年、本県のサケ資源は深刻な減少傾向にあるが、その要因として、春季の沿岸環境の変動に伴う、サケ幼稚魚の北上過程における減耗量の増加が考えられる。これまで、放流後の幼稚魚の北上経路を解明するため、各研究機関による採捕調査が実施されてきたが、本県沿岸域から北海道海域に至るまでの知見はごく限られている。当センターでは、採捕調査を平成15年より継続しているが、近年の急激な環境変化やサケ資源状況の悪化を踏まえ、最新の調査結果を取りまとめることで、今後のサケふ化放流事業の戦略を検討した。

【方法】

平成15年から令和6年の4月下旬から6月上旬に、漁業指導調査船「岩手丸」により表層トロール網(ニチモウ社製、袖網間隔10m、袖口高さ7m)を用いてサケ幼稚魚採捕調査を実施した。表層トロールは、日中、約3ノットで30分間曳網し、採捕尾数と曳網面積から分布密度を算出した。採集調査と併せて、CTD(シーバード社製)による水温・塩分の測定とノルパックネットによる動物プランクトンの採集を行った。岩手県海域における調査定点は、野田湾、宮古湾、山田湾、大槌湾、釜石湾、唐丹湾及び吉浜湾の各湾口7地点並びに八木、黒埼、熊の鼻、閉伊埼、トドヶ埼及び尾埼の各距岸距離5マイル以内の6地点とした。また、平成25年から令和6年の6月下旬から7月上旬に北海道太平洋沿岸域において、襟裳岬から根室海域までの沿岸域で同採捕調査を実施した。なお、八木沖及び北海道海域の一部の調査定点では、表層トロールによる採捕に加え、夜間に海面を集魚灯で照らし、誘引された稚魚をタモ網で採集した。採集した稚魚からは耳石を摘出し、温度標識を確認したほか、日周輪紋解析により降海日及び降海後の成長速度を推定した。

【成果の概要】

岩手県海域においては、令和元年から令和6年までサケ幼稚魚の採捕はなかった。表面水温及び塩分濃度は上昇傾向にあり、暖流水の流入量が増加していると考えられた。また、動物プランクトン量は湾内においては平成24年から27年をピークに減少傾向にあった。一方で、沿岸域においては令和4年から6年にかけてピークが見られたが、サケ幼稚魚の分布にはつながらなかった。北海道海域における調査では、令和5年に過去最大となる146尾の幼稚魚を採捕し、岩手県熊野ふ化場(サケ大規模実証試験施設)由来の稚魚が1尾確認された。令和6年も46尾の幼稚魚を採捕したが、岩手県由来の稚魚は確認できなかった。

【今後の問題点】

本県沿岸域におけるサケ幼稚魚の成育環境は、暖流水の流入量増加により、水温・動物プランクトン量の両面で厳しい状況にあると考えられる。この環境変化に対応するために、放流稚魚の大型化に取り組んできたが、今般、少数ながらも北海道海域へ北上している個体が確認された。大型魚放流の効果をより詳細に検討するため、今後も回帰親魚調査を継続していく。その他、北上時の減耗を回避するため、北部海域への移送放流が考えられ、その効果を検証する必要がある。

成熟誘導技術を用いたコンブ半フリー種苗生産及び養殖試験

及川 仁(水産技術センター漁業資源部)

【目的】

本県コンブ養殖は、海水温上昇による養殖期間短縮や早期末枯れが問題となっている。この問題解決には、従来よりも早期に生長させ、早期に収穫することが挙げられる。そのためには、種苗生産技術を改良し、種苗を早期に沖出しすることや大型種苗を沖出しすることが求められる。本研究では、コンブ種苗生産技術の改良を目的とし、成熟誘導技術を用いて早期から種苗生産を開始するとともに、ワカメに用いられている半フリー種苗生産技術をコンブにおいても適用し、生産した種苗を用いて養殖試験を行った。

【方法】

令和5年7月26日から成熟誘導を開始した。母藻はA海域由来の養殖コンブを用いた。1t水槽に100Lコンテナを4つ収容し、100Lコンテナ2つに30cmに切った母藻を5個体ずつ入れた。投げ込み式クーラーで温度調整、白色LEDで照度調整し、100Lコンテナを15℃の濾過海水、照度2,000lux、10L:14D、通気条件下で週1回水替えして止水培養した。母藻を定期的に観察し、子嚢斑形成までの時間、個体数、子嚢斑形成部分の面積を測定した。

9月7日に母藻から子嚢斑部分を切り出し採苗した。遊走子を着生させた浮遊糸((株)理研食品)を3cmに裁断、50本ずつ1Lマリンフラスコに収容し、15℃の滅菌海水にノリ養殖用培養液及びGeO2溶液を各1ml/L添加した培養液(以下、培養液)、照度2,000から6,000luxへ約1,000lux/週ずつ上昇、12L:12D、通気の条件で培養液を週1回交換して止水培養した。採苗枠も同条件で培養し、幼葉確認までの日数を比較した。養殖試験に向け、幼葉確認後、ノリ養殖用培養液添加量を約0.25ml/L/週ずつ減少、水温を1~2℃/週ずつ20℃まで上昇させて止水培養を続け、10月10日から流水攪拌培養へ移行した。比較用として、11月1日にB漁協生産種苗(B)を受け入れて流水攪拌培養した。

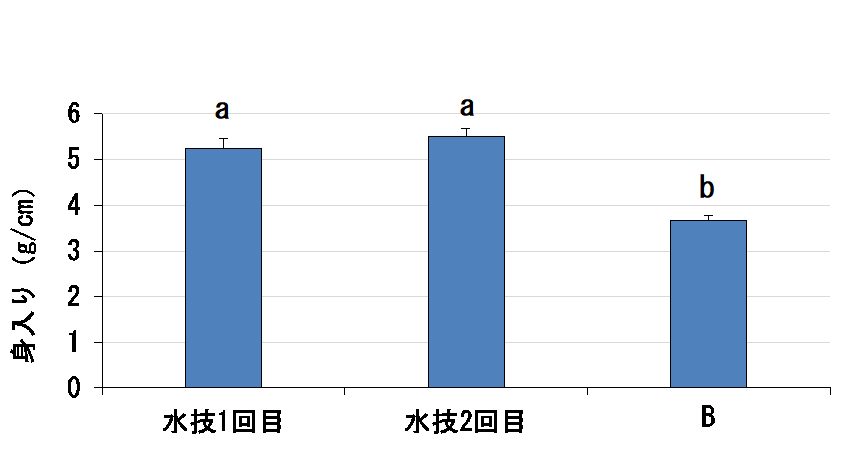

11月16日及び29日に養殖試験を開始した。16日は水技種苗(水技1回目)、29日は水技種苗(水技2回目)及びBを沖出しした。令和6年2月1日に葉長及び葉幅、6月11日に葉長、葉幅及び重量を計測し、身入り(重量/葉長)を求めて各種苗を比較した。

【成果の概要】

成熟誘導の結果、2週間で子嚢斑の形成が始まり、約1ヶ月後には全藻体で形成された。

採苗後速やかに通気条件で止水培養することにより、効率的に生長を促進させることができ、採苗から約2ヶ月で葉長約3cmまで生長した。

養殖試験での生育は良好であった。水技種苗の沖出し時期による差はなかった。最終計測の結果、葉長はB≧水技、葉重、葉幅は水技≧B、身入りは水技>Bであった。高水温の影響により、例年よりも先枯れが目立ったものの、試験協力いただいた漁業者からは、半フリー種苗の方が通常種苗より生長が早く身入りが良かったとの評価を得た。

以上より、成熟誘導技術を用いてコンブ半フリー種苗を生産できることが分かった。加えて、半フリー種苗は早期に収穫できること、身入りが良くなることが示唆された。

【今後の問題点】

母藻の由来等を統一して養殖試験を実施し、効果の再現性を確認する必要がある。

現場展開に向け、簡易かつ大量に生産できる方法を検討する必要がある。

(左:成熟誘導の全景、中:誘導開始から2週間後の母藻、右下:4週間後の母藻)

(左:水技1回目沖出し種苗、中:水技2回目沖出し種苗、右:B生産種苗)

潜水調査による磯根資源の長期動向について

渡邉 隼人(水産技術センター増養殖部)

【目的】

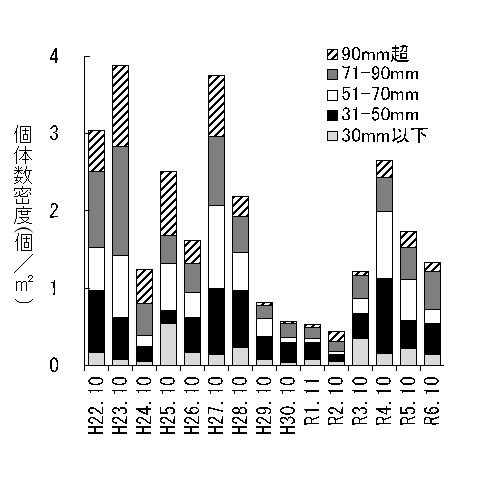

岩手県では、アワビ・ウニをはじめとする磯根資源は沿岸漁業における重要な漁獲対象種である。水産技術センターでは磯根資源の長期的な資源動向を把握するため、県内2地区で磯根資源の分布状況を継続してモニタリングしている。近年、本県沿岸では、夏期・冬季の水温上昇をはじめ海洋環境が急激に変化しており、コンブ群落の縮小やアワビ資源の減少、ウニの身入り悪化等が見られ、磯根生物の資源状況が悪化している。そこで本研究では、近年の海洋環境変化が磯根資源に及ぼす影響を把握することを目的として、潜水調査により得られたデータをもとに、磯根資源の動向を分析し、海洋環境変化が磯根資源に及ぼす影響を検討した。

【方法】

1 シスト摂食試験

A地区大規模増殖場において、スクーバ潜水により2×2mのコドラートを用いて動物及び海藻類の密度調査を行った。調査は7月と10月の年2回行い、7月調査では海藻類のみ採集した。同大規模増殖場は、外洋に面した天然の岩礁帯に人工礁が投入されているアワビ・ウニ増殖場であり、水深は3~12mである。なお、水深5~8m付近に離岸潜堤があり、これを境に岸側(水深3~8m)を幼稚仔育成場、沖側(水深5~12m)を母貝育成場に区分している。岸側では、人工礁(クロス2段ブロック)8点と天然岩礁6点の14点、沖側では、人工礁(六脚ブロック)2点と天然岩礁6点の8点、計22点の生物を採集した。

採集した生物は、個体数及び重量を計測し、調査対象面積から調査対象範囲の密度を求めた。同密度に人工礁及び天然岩礁の面積を乗じて増殖場全体の生息個体数・重量を推定し、生息個体数・重量を増殖場全体の面積で除することで生息密度を算出した。

【成果の概要】

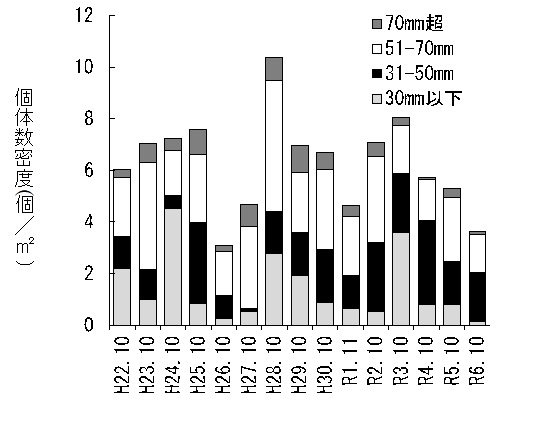

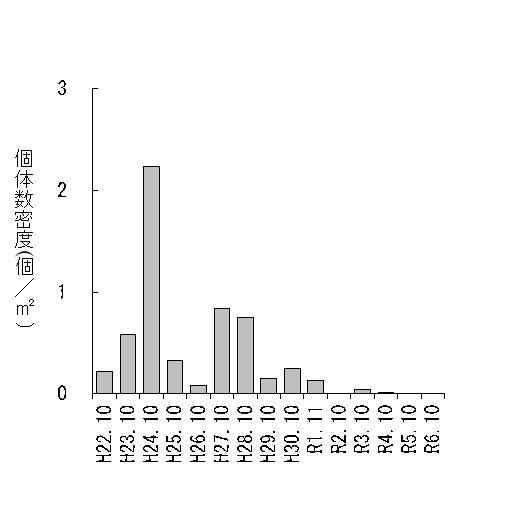

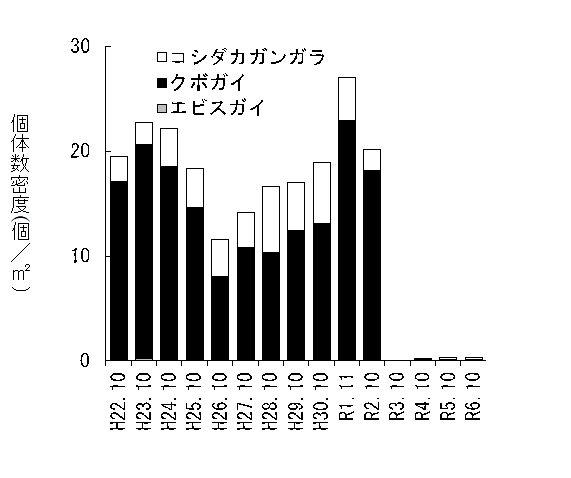

平成22年~令和6年の主な磯根資源の生息密度の推移について、エゾアワビは0.3~3.9個/m2で、令和6年は1.3個/m2であった。キタムラサキウニは3.1~14.2個/m2で、令和6年は3.6個/m2であった。エゾバフンウニは0~3.3個/m2で、令和6年は0個/m2であった。

底生生物の個体数密度の推移は、植食性巻貝は0~35.4個/m2で、令和6年は0.3個/m2、肉食性巻貝は0~3.2個/m2で、令和6年は0.2個/m2、ヒトデ類は0.3~5.6個/m2で、令和6年は5.6個/m2、カニ・ヤドカリ類は1.1~5.5個/m2で、令和6年は1.1個/m2であった。

大型海藻類の重量密度の推移は、ワカメは0~2.1kg/m2で令和6年7月は0.4kg/m2、10月は0kg/m2で、コンブは0~6.4kg/m2で令和6年7月は0kg/m2、10月は0kg/m2であった。

【今後の問題点】

大型海藻類の密度は年変動が大きく、特に平成28年から令和3年までの6年間は、最低水温期の平均水温が例年と比較して高く推移したため、ほとんど繁茂せず磯焼け状態であったと考えられる。

近年、本県沿岸の海水温は夏季、冬季ともに平年より高く推移しており、海水温の変化は海藻類のみならず磯根生物の成長・生残に複合的に影響を及ぼしていると考えられる。

麻痺性貝毒原因プランクトンの出現状況の変化

〇渡邊 志穂・加賀 新之助(水産技術センター漁場保全部)

【目的】

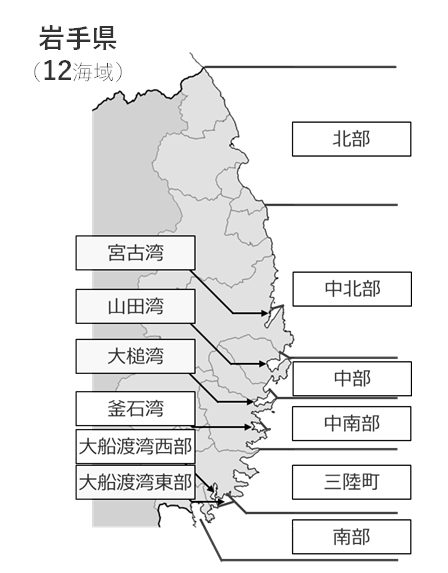

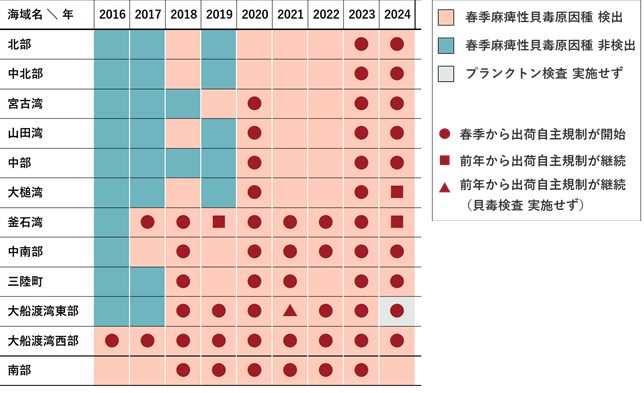

本県では、近年麻痺性貝毒の発生海域の広域化、二枚貝等の水産物の高毒化及びそれに伴う出荷自主規制期間の長期化が問題となっている。春季に麻痺性貝毒による出荷自主規制措置がとられた海域は、広域化が始まった平成30年(2018年)には釜石湾以南の6海域、令和2年(2020年)には宮古湾以南の10海域、令和5年(2023年)には県下全12海域と、段階を経て拡大していった。その後、令和6年(2024年)には宮古湾以北の3海域でホタテガイが著しく高毒化し、うち2海域は令和7年(2025年)5月現在も規制が継続中である一方、南部海域では平成30年(2018年)以降初めて規制が講じられなかった。他道県のホタテガイの毒化状況にも変化がみられており、概して発生海域が北にシフトしている傾向がある。

貝毒の発生状況の変化は貝毒原因プランクトンの出現状況の変化に起因する。原因種の出現動向を把握することは、今後の貝毒対策を検討する上で不可欠である。今回は、春季の麻痺性貝毒原因種である渦鞭毛藻類At complex (旧)Alexandrium tamarense(以下「タマレンセ」)の平成30年(2018年)以降の出現状況について整理したので報告する。

【方法】

貝毒関連データとして、県漁連が主体となりホタテガイ生産海域区分ごとに概ね週1回の頻度で実施されている貝毒原因プランクトン検査及び貝毒検査結果を用いた。

環境データとして、東北周辺沿岸域の日別海面水温情報(仙台管区気象台)を用いた。また、この水温との比較対象として、平成28年(2016年)から令和2年(2020年)にかけて当センターの監視定点で取得した水温データとタマレンセの細胞密度から推定したタマレンセの増殖適水温範囲を用いた。

【成果の概要】

海底に堆積したタマレンセのシスト(いわゆる「種(タネ)」)の分布域について、平成30年(2018年)には中南部海域以南、令和2年(2020年)には北部海域を除く大槌湾海域以北、令和5年(2023年)には北部海域と、北の方向に拡大したことが、海水中のタマレンセ遊泳細胞の検出期間及び翌年以降の初期出現時期から推測された。

また、令和6年(2024年)春季に宮古湾以北の海域で高毒化した要因としては、海底に沈降・堆積したシストが発芽したことによってタマレンセ遊泳細胞の出現時期が早期化したこと、増殖に適した水温が長期間維持されたことに加え、当時の水塊配置や海流によりタマレンセの集積が起きたことが可能性として考えられた。一方、中南部以南の海域では毒化の程度が比較的低かったが、黒潮続流の北偏に伴う著しい高水温の影響でタマレンセの増殖適水温期間が短かったことがその理由として推察された。

【今後の問題点】

春季の麻痺性貝毒の監視にあたり、湾内だけではなく、湾外の海況についても注視する必要がある。

ICT機器を活用した飼育環境のモニタリングについて

〇貴志 太樹・内記 公明(内水面水産技術センター)

【目的】

近年、秋サケ等主要魚種の不漁が続く中、本県沿岸ではサーモン海面養殖が増加しており、ギンザケ、トラウト、サクラマスが養殖されている。これらの種苗は、内水面養殖業者が生産しており、需要の増加に対応するには、内水面養殖生産者の生産能力の強化が必要である。しかし、飼育池の増築は、適地や水利権等多くの課題があることから、当面は既存の飼育池で種苗の需要増に対応せざるを得ないのが現状である。

限られた飼育池で種苗の生産量を増やすには、これまでよりも細かい水質管理を行い、生産効率を高める必要がある。そこで、飼育水の水質をリアルタイムでモニタリングするためのシステムを導入し、より細かい水質管理を行うことで種苗の生産効率向上が可能か検証した。

【方法】

据え置き型自動水質観測装置及び月額アプリ(NTTコミュニケーションズ)(以下、ICT機器)を用いて試験池の水質をモニタリングした。装置の仕様により、測定項目は水温及び溶存酸素濃度(以下、DO)とし、測定間隔は10分とした。

令和4年10月31日~令和5年1月17日の期間に、養殖サクラマス種苗を収容した屋外八角コンクリート池(24t)にICT機器を設置し、通常の飼育管理下における水質をモニタリングした。

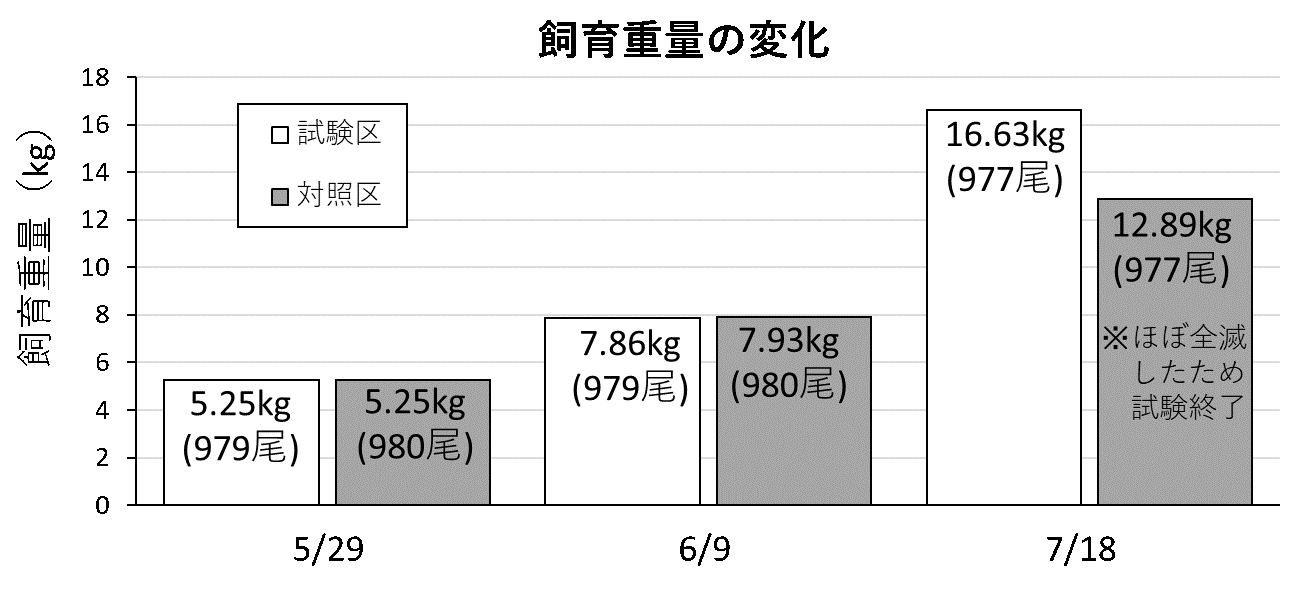

令和5年5月29日~7月18日の期間に、試験区としてギンザケ種苗を収容した室内角型FRP水槽(200L)に給餌後の急激なDOの低下を防止するための装置(自動給餌機及び24時間タイマーによるエアレーションを組み合わせたもの)を導入しICT機器を設置した。また、試験区と同型の角型FRP水槽に同量のギンザケ種苗を収容し、同量の通水量及び給餌量で飼育し、対照区とした。試験区の水質をモニタリングし、令和5年5月29日(試験開始時)、6月9日及び7月18日(試験終了時)に試験区及び対照区のギンザケ種苗の全重量、生残率、飼育密度、餌料効率及び平均体重を測定した。

【成果の概要】

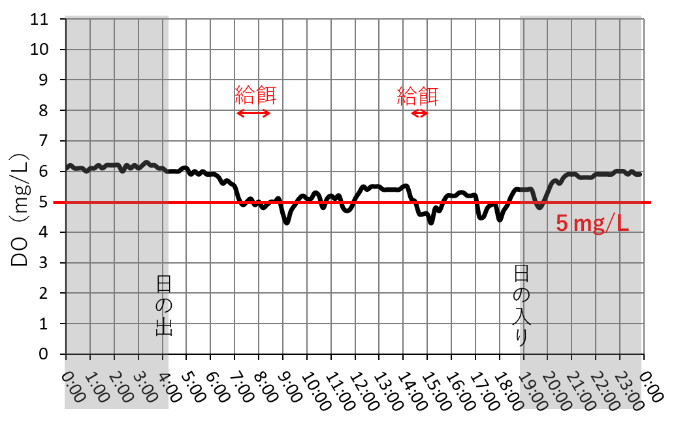

サクラマス種苗を用いた屋外八角コンクリート池の試験においては、日中にDOが上昇し、夜間にDOが低下する傾向が見られた。これは、池壁面に付着しているミズゴケ等の光合成生物が日中は光合成により酸素を放出し、夜間には呼吸により酸素を消費するためと考えられた。また、給餌後に急激にDOが低下することが明らかとなった。

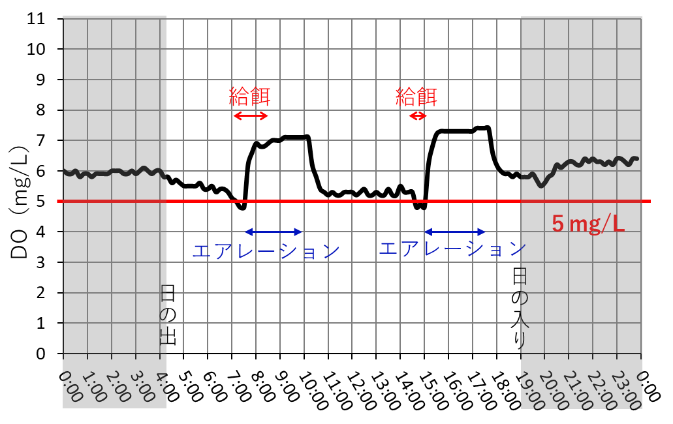

ギンザケ種苗を用いた室内FRP水槽の試験においては、給餌後の急激なDOの低下を一時的なエアレーションによる酸素供給で防止し、1日を通してDOを5mg/L以上に維持できることが明らかとなった(図1、2)。試験区と対照区の生残尾数及び平均体重は、試験初期(10日後)には差が見られなかったが、試験開始から51日後に対照区で給餌後のDOの低下による酸欠が原因と思われる大量へい死が発生したため試験を終了した。試験終了時(51日後)には、試験区の生残率はほぼ100%だったのに対し、対照区では生残率は10%以下となった。試験終了時の平均体重及び餌料効率は試験区の方が高い結果となり(図3)、DOのモニタリングと一時的な酸素供給の組み合わせにより、種苗生産効率の向上につながる可能性が示唆された。

【今後の問題点】

当センターの飼育水は湧水であるため、試験結果は給水の水質が安定している条件で得られたものである。しかし、養殖業者の多くは河川水を利用しており、そのような飼育池では水質の変化はより複雑になることが予想される。特に、夏季は高水温になるうえ、種苗の成長に伴い飼育密度も高い状態となることから、夏季の河川水を用いた池の水質変化の確認と対策の検討が必要である。

また、内水面養殖業者の飼育池で実用可能と思われるICT機器には比較的安価な機種も存在し、現場への普及には有効と考えられることから、より安価な機種を用いて試験を実施する必要がある。

お問い合わせ

企画指導部: 0193-26-7914

漁業資源部: 0193-26-7915

増養殖部 : 0193-26-7917

漁場保全部: 0193-26-7919

内水面水産技術センター: 0195-78-2047

代表メールアドレス: CE0012@pref.iwate.jp