令和4年12月26日

本県沿岸漁船漁業の主要対象魚種であるケガニについて、漁期前調査結果等を基に令和4年度の漁況を予測した結果をお知らせします。

1)期間:令和4年12月~令和5年4月

2)水準と動向:資源水準は低水準、資源動向は横ばい傾向

3)漁況・漁期:前年度並み。主漁期は令和5年2月以降

4)体サイズ:小型が主体だが、漁期後半は大型個体も混じる。

〈漁況予測に用いた主要データ〉

1.岩手県に生息するケガニの生態

本県海域に分布するケガニは、水深150~350mに生息しています。本海域では、6月を中心とする4~9月頃に交尾を行い、雌が卵を約1~2年半保育後、冬から春にプランクトン状の幼生を放出します。その後は脱皮ごとに成長し、繁殖に参加するまで3~4年(甲長約50mm)、漁獲対象となるまでに約7年(甲長80mm)かかります。なお、北海道と本県のケガニ個体群には遺伝的な差が認められておらず、同じ個体群である可能性が高いため、本県のケガニ資源の一部には、北海道から海流によって流されてきた幼生が着底・成長した個体も含まれると考えられます。脱皮時期は4~10月頃(6~8月がピーク)で、漁獲が開始される頃には甲羅が堅くなります。

2.岩手県におけるケガニ水揚量の推移

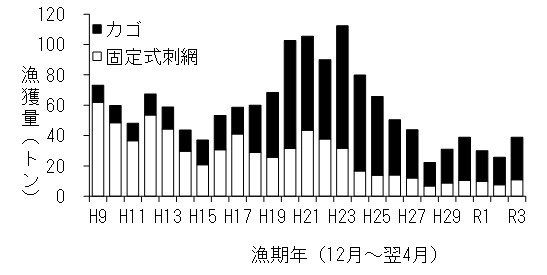

本県では、甲長80mm超(平成29年度までは甲長70mm超)の雄のみが漁獲対象となっており、漁法はカゴと固定式刺網が主体です。令和3年度漁期※1の水揚量は39トン(前年比130%、平均※2比148%)で、漁法別にみると、カゴが28トン(前年比155%、平均比133%)、固定式刺網が11トン(前年比141%、平均比126%)と両漁法で前年度を上回りました(図1)。

※1 令和3年12月~令和4年4月まで

※2 平成28~令和2年漁期の5ヶ年平均

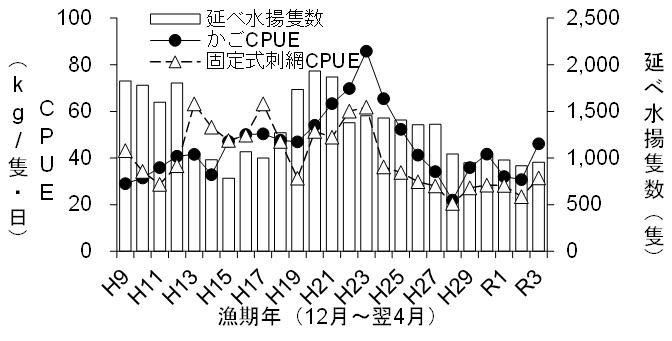

両漁法の延水揚隻数は、平成21年度以降段階的に減少しており、近年は概ね横ばい傾向で、令和3年度は955隻(前年918隻)となりました(図2)。

1隻1日あたりの平均漁獲量(以下、CPUE)はカゴ、固定式刺網ともに平成23年度以降減少傾向を示しており、令和3年度はカゴが46kg/隻・日(前年比150%、平均比142%)、固定式刺網が32kg/隻・日(前年比134%、平均比123%)と、両漁法で前年度を上回りました。

3.漁期前調査の結果

調査船による漁期前調査結果より、現在のケガニの資源水準は低位水準、動向は横ばい傾向にあると考えられます。

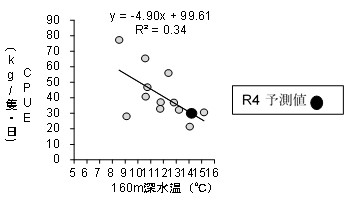

1)ケガニ漁期前調査(漁業指導調査船「北上丸」による)

釜石沖水深190m帯で、カゴを用いた漁期前調査を令和5年10月18日~11月1日に実施しました。本調査で観測された180m深付近の水温は、8.13℃(前年同期差-5.28℃)でした。なお、漁期前調査における180m深付近の水温は、漁期中(12~4月)のカゴ・刺網合計CPUEと負の相関関係にあり、水温が高いほど漁獲が少なくなる傾向を示しており(図3)、高水温で推移した場合、ケガニの漁獲は少なくなる可能性が高まります。但し、近年は高水温でも漁獲量が多い場合も見られます。

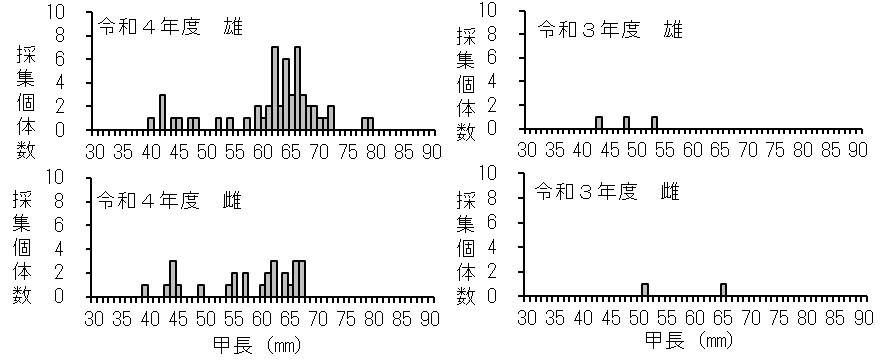

計2回の漁期前調査で採捕されたケガニは60尾(雄:52尾、雌:8尾)と、前年(計81尾の雄:54尾、雌:27尾)の採捕尾数を下回りました(前年の漁期前調査は1回のみ)。

なお、採捕されたケガニの甲長の範囲は、雄が41~84mmで甲長80mm以上の個体は2尾採捕されました。なお、雌は36~57mmと全て甲長80mm未満の個体でした(図4)。

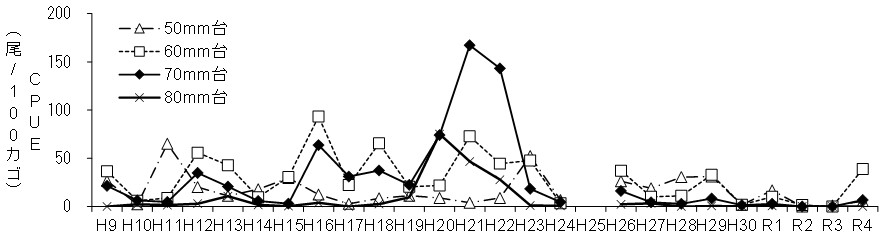

雄の甲長階級(50mm台、60mm台、70mm台、80mm台以上)別の100カゴあたりの平均採捕尾数は、60mm未満の甲長階級で前年を下回り、70mm以上では上回りました(図5)。

(令和5年 CPUE 甲長50mm台:3.3、60mm台:13.9、70mm台:10.0、80mm台:1.1)

(令和4年 CPUE 甲長50mm台:5.6、60mm台:38.9、70mm台: 6.7、80mm台:0.0)

2)秋季着底トロール調査(漁業指導調査船「岩手丸」による)

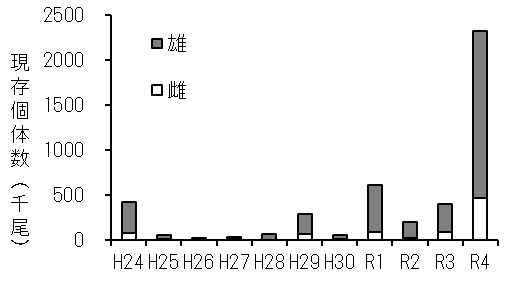

11月に岩手県中南部海域の水深200m、250m、300m、350m帯で実施した秋季着底トロール調査では、雄119尾、雌78尾(前年:雄279尾、雌60尾)のケガニが採捕されました。掃海面積当たりの密度から算出された本県中南部海域におけるケガニの推定現存個体数は、平成25~27年は低水準で推移し、平成28年から徐々に増加傾向にあり、令和5年は平成24年以降で最も高かった前年に次ぐ高い水準となりました(図6)。

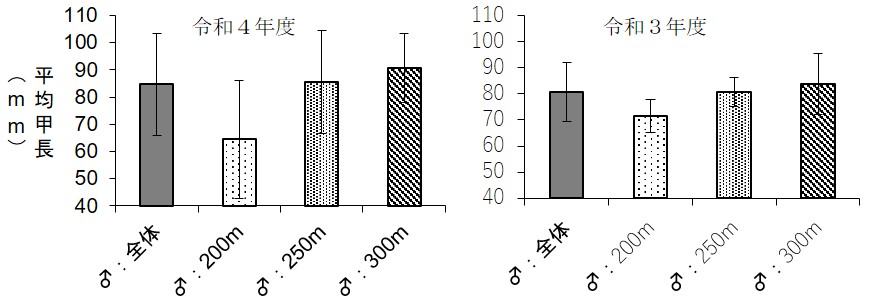

秋季トロール調査で採捕されたケガニ雄の平均甲長を水深帯別で比較すると、200m帯では65mm(前年65mm)、250m帯では70mm(同86mm)、300m帯では77mm(同91mm)、350m帯では95mm(前年は採捕なし)と、前年と同様に深所ほど大型の傾向が見られましたが、全体的に前年より甲長は小型傾向でした(図7)。

4.令和4年度漁況予測

前年度は以下の予測式により、漁期中のCPUE(1日1隻あたりの漁獲量)を予測しました。

【R4予測式】

漁期中漁獲量 ~ 本県前年度の漁期中カゴ漁獲量+7年前の北海道カゴ漁業の漁獲量※1+漁期前調査の160m水温※2+定数

【予測に用いた指標の説明】

※1 北海道日高地域におけるカゴ漁業の漁獲量

(北海道中央水産試験場 2022年度資源評価報告書 ケガニ日高海域 から算出)

※2 11月に本県中南部海域で漁期前調査を実施した水深160mの水温

前年度と同様に、ケガニの※生態情報を考慮して、北海道海域のケガニ水揚情報と漁期前調査の結果を踏まえて、今年度は以下の予測式により漁況予測を行いました。

※ケガニの生態情報:

①ケガニの漁獲加入に7年程度かかる。

②本県と北海道のケガニ個体群に遺伝的な差がない。

③高水温時に漁獲量が低下する。

なお、今年度は新たにカゴ(県中~南部)と刺網(県北部)の漁況予測を行いました。

【R5予測式】

漁期中漁獲量 ~ 本県前年度の漁期中カゴ又は刺網漁獲量+7年前の北海道かご漁業の漁獲量又は漁獲可能量※1+漁期前調査の160m又は170m水温※2+定数

【予測に用いた指標の説明】

※1 北海道日高地域におけるカゴ漁業の漁獲量

(北海道中央水産試験場 2022年度資源評価報告書 ケガニ日高海域 から算出)

※2 11月に本県中南部海域で漁期前調査を実施した水深160m又は170mの水温

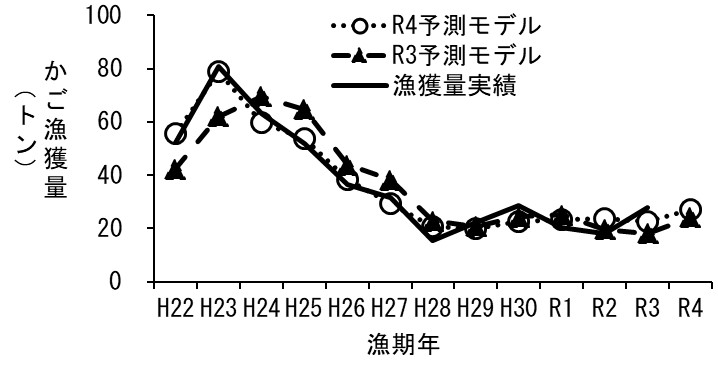

実線が実績値、破線が予測値を表しており、令和5年度の予測式は〇、前年度の予測式は△で示す。

令和5年の予測値は、直近3年の平均水揚隻数から漁獲量を使用。

この予測式により、今年度の本県の漁期中漁獲量は前年を上回ると予測されました(図8)。

5.まとめ

漁期前調査における漁獲対象サイズの雄ガニの採捕尾数(CPUE)は前年を下回りましたが、一部の個体は甲長80mmm以上でした。しかし、秋季着底トロール調査では雄ガニの現存個体数は前年を下回り、漁獲対象サイズ(80mm以上)の雄は主に300~350m以深に分布していました。

なお、直近の沿岸定線海洋観測(11月28日~12月1日実施)における水深200m前後の水温は、県中・南部域を中心に平年よりも高めとなっています。

以上のことから、漁獲対象となる雄ガニは主に漁場水深より深所に分布しており、加えて、水産研究・教育機構のFRA-ROMSⅡによる予測では、1月中の漁場水温は平年より高水温傾向で推移するとみられることから、今年度の主漁期は漁期後半の2~3月以降、漁獲量は「前年を上回る」予測ではあるものの、水温がこのまま高めで推移した場合は、主漁期の遅れや漁獲量が低調に推移する可能性が考えられます。